Conoscere per pianificare. E’ questo, in sintesi, il principio da cui nasce il progetto dell’Atlante italiano dei morti (e feriti gravi) in bicicletta realizzato dal Politecnico di Milano: uno strumento interattivo che permette di visualizzare e analizzare in modo immediato la distribuzione degli incidenti che coinvolgono le biciclette su tutto il territorio nazionale. L’idea è nata nel Laboratorio MAUD – Mapping and Urban Data, da un gruppo di ricercatori guidati dal professor Paolo Bozzuto, con Emilio Guastamacchia, Fabio Manfredini e Shidsa Zarei, e portata avanti Centro di Competenze Territori AntiFragili (CRAFT) del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano.

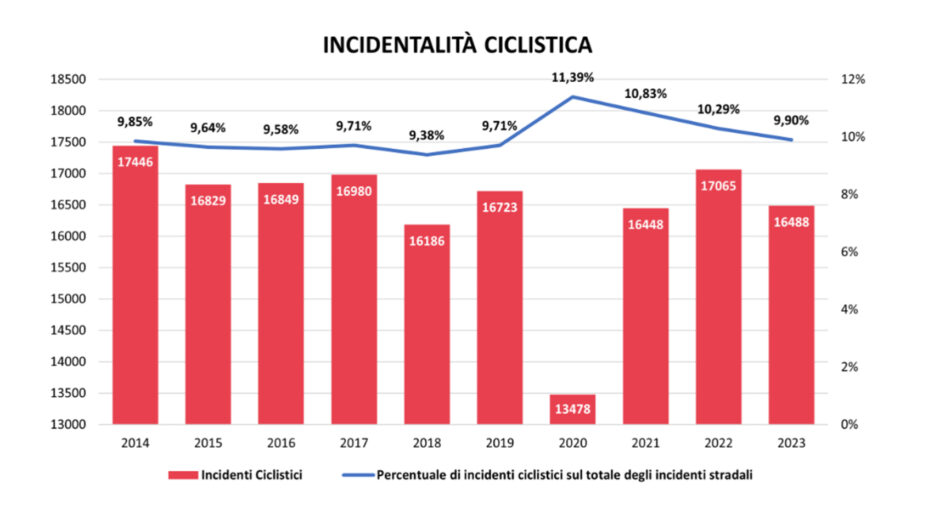

Oltre 164.000 incidenti in nove anni

«E’ stata una ricerca nata da noi stessi – racconta l’architetto Guastamacchia – non c’era un committente né un finanziamento specifico. Un paio di anni fa ci siamo auto-commissionati il lavoro dopo l’ennesimo incidente mortale, uno di quelli che colpiscono tutti noi che viviamo la città in bici. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che era il momento di osservare più da vicino questo fenomeno. Il Professor Bozzuto, tra l’altro, ha una particolare sensibilità verso il ciclismo professionistico ed è rimasto molto colpito dalle tragedie di Davide Rebellin e, prima ancora, di Michele Scarponi (due campioni professionisti uccisi da autoveicoli mentre erano in allenamento, ndr)».

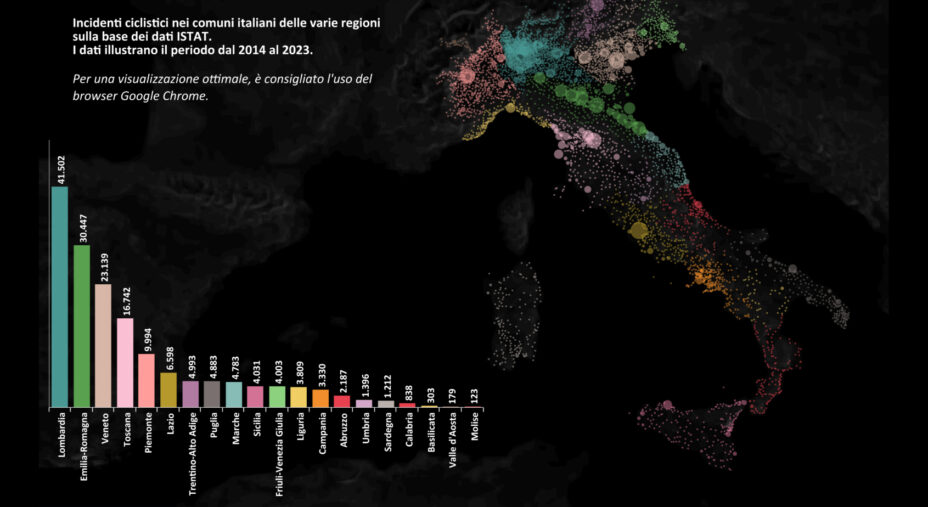

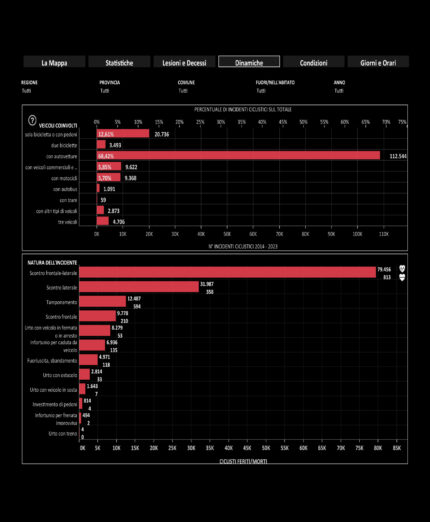

L’Atlante raccoglie e rielabora oltre un milione e mezzo di dati relativi ai 164.492 incidenti avvenuti in Italia dal 2014 al 2023, estratti dai database Istat e georeferenziati per rendere leggibile la loro distribuzione spaziale. Un lavoro mai fatto prima nel nostro Paese.

«Dietro alle dashboard c’è un’enorme quantità di dati – spiega l’architetto – con circa 150 campi descrittivi per ogni incidente. Abbiamo voluto semplificare questa mole di informazioni per permettere a chiunque, amministratori, tecnici o cittadini, di personalizzare la propria lettura e comprendere dove e come avvengono gli incidenti».

Le cinque dashboard interattive

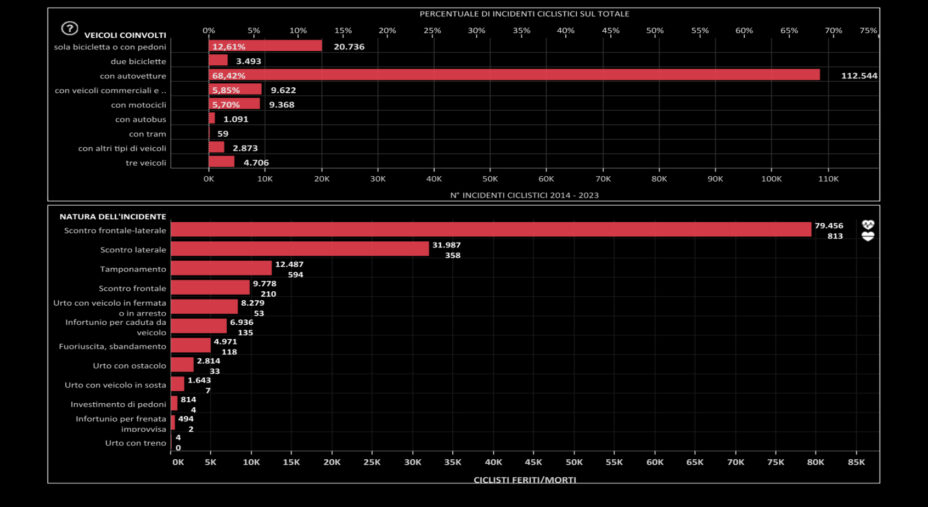

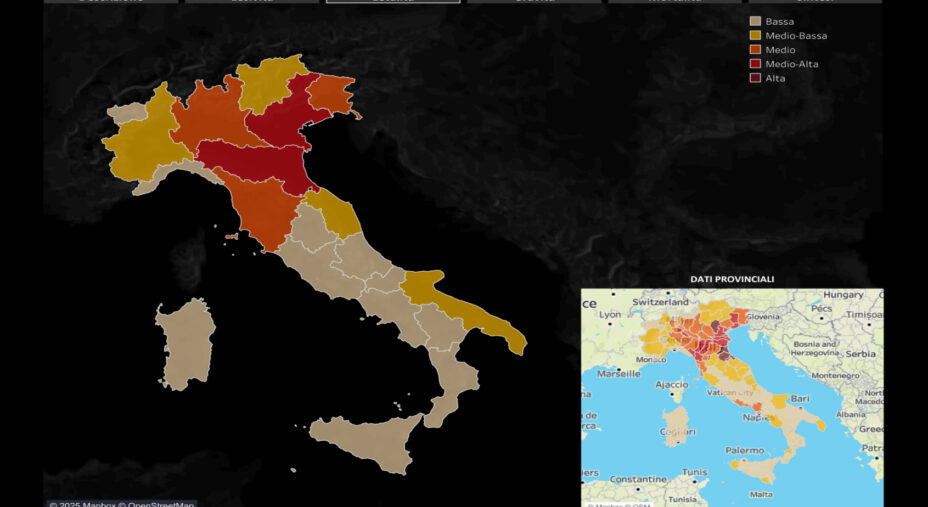

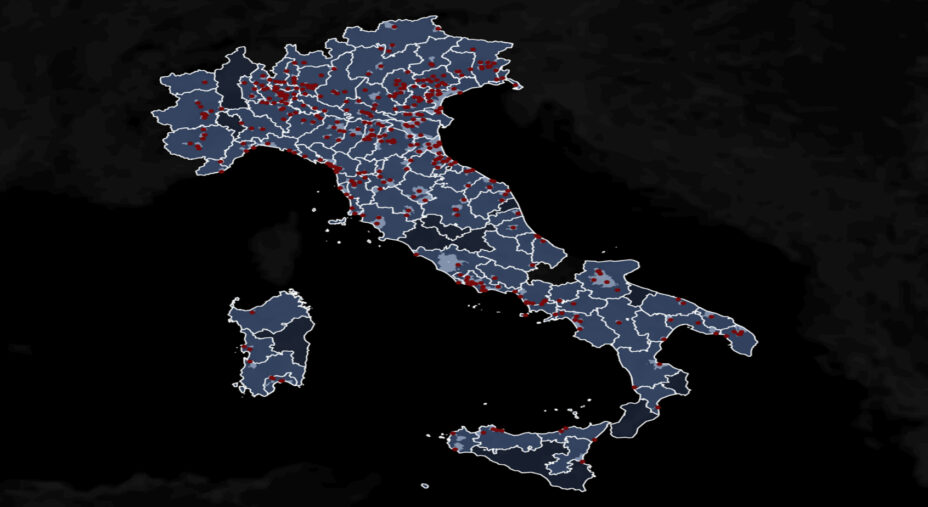

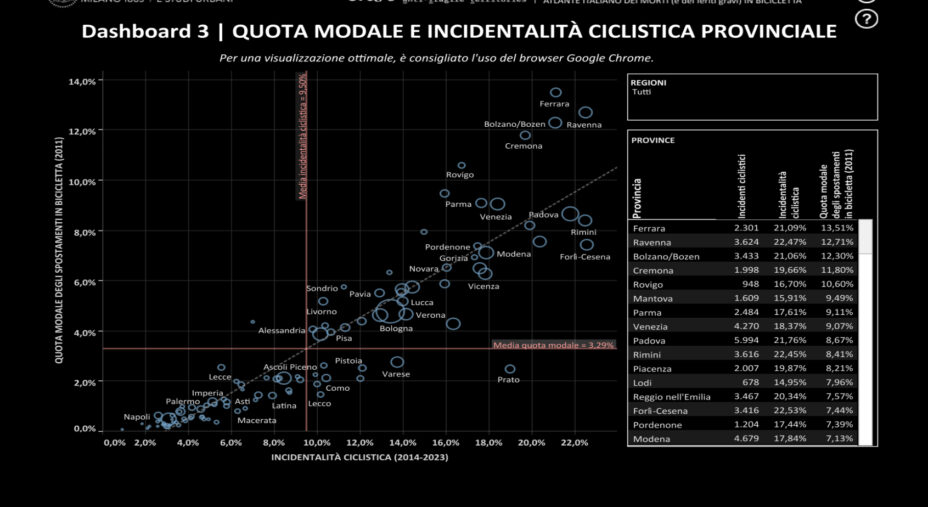

L’Atlante, disponibile online in forma di cinque dashboard interattive, mostra il computo degli incidenti e le loro dinamiche, la condizione della strada ed i giorni e orari in cui sono avvenuti (Dashboard 1) e distingue tra lesività, letalità, gravità e mortalità (Dashboard 2). Raffigura l’incidentalità ciclistica (quanti incidenti riguardano le bici sul totale) in funzione agli spostamenti in bici in una data provincia (Dashboard 3) o regione (Dashboard 4). Infine, limitatamente agli anni 2022 e 2023, c’è la mappa geolocalizzata dei ciclisti feriti e dei ciclisti morti (Dashboard 5).

Facciamo un esempio pratico: visionando la Dashboard 3, si vede che le province di Ravenna e Rimini hanno la stessa incidentalità ciclistica, ma a Ravenna si va molto di più in bici. Similmente, Lecce e Varese hanno la stessa quota modale di spostamenti in bici ma nella provincia lombarda, purtroppo, c’è un incidentalità ciclistica maggiore. Altro esempio: quasi 71.000 incidenti degli oltre 164.000 avvengono in rettilineo (piuttosto che alle intersezioni, rotatorie, curve, dossi…) indice che l’alta velocità rimane il fattore da abbattere.

Uno strumento utile alla progettazione

Tra i risultati più significativi emerge che il 97% dei ciclisti coinvolti in un incidente è la parte che riporta ferite gravi o decessi, un dato che ribadisce la fragilità di chi pedala. «E’ una cosa che tutti sappiamo – sottolinea Guastamacchia – ma vederla nero su bianco fa impressione. L’obiettivo, in prospettiva, è avere mappe senza puntini rossi. Per arrivarci serve capire dove e perché accadono gli incidenti».

L’Atlante è uno strumento pensato per essere operativo, non solo descrittivo. «Quando un decisore politico o un tecnico consulta, ad esempio, la dashboard che raccoglie i dati geolocalizzati degli incidenti (limitatamente al 2023 e 2024, ndr), magari nell’ambito della stesura di un Piano della Mobilità Ciclistica, può individuare rapidamente le aree più problematiche e orientare lì gli interventi: migliorare un incrocio, progettare una pista ciclabile, introdurre zone 30 o modificare la segnaletica. Attenzione, però: in alcuni casi l’incidentalità elevata non significa necessariamente pericolosità, ma maggiore uso della bicicletta. Serve dunque una lettura contestuale, per evitare interpretazioni superficiali».

Si parte dai dati Istat

Il valore più grande del progetto, però, è metodologico. «In Italia – spiega Guastamacchia – mancano strumenti condivisi che aiutino a leggere la mobilità in chiave scientifica. I rapporti Istat sono preziosi, ma arrivano con un anno e mezzo di ritardo (per questo l’ultimo anno analizzato è il 2023, ndr) e non includono dati specifici sui ciclisti: non sappiamo, ad esempio, se il mezzo era in buone condizioni, se il ciclista indossava il casco o se l’incidente è avvenuto di notte in zone poco illuminate. Capire questi aspetti significa anche poter progettare politiche più efficaci, dalle campagne di sensibilizzazione alla manutenzione delle bici».

Il gruppo di ricerca sta ora lavorando per aggiornare l’Atlante con i dati più recenti e per integrare nuove fonti, come le informazioni sanitarie delle reti di emergenza. «Vorremmo capire, ad esempio, come le scelte urbanistiche influenzano i numeri. Il caso di Bologna, con l’introduzione della zona 30, sarà interessante da osservare nei prossimi anni». Così come sarà interessante vedere se, dopo un anno dall’introduzione del nuovo Codice della Strada, ci saranno stati o meno dei miglioramenti…